Oleh : Sri Radjasa

Pemerhati Intelijen

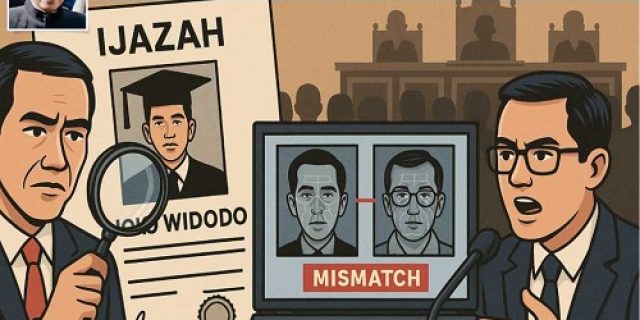

Di negeri yang katanya menjunjung tinggi hukum dan demokrasi, kebenaran sering kali kehilangan rumahnya. Kita menyaksikan lagi bagaimana hukum bukan berdiri di atas keadilan, melainkan tunduk pada siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang masih berpengaruh. Kasus penetapan Roy Suryo dan tujuh penggugat ijazah Jokowi sebagai tersangka, menegaskan betapa hukum di negeri ini masih menjadi alat politik, bukan instrumen kebenaran.

Polisi, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum, kini kembali jadi sorotan. Ketika masyarakat menuntut reformasi Polri, yang terjadi justru kebalikannya, dimana tindakan yang terkesan beraroma pesanan politik. Tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi data terhadap para penggugat ijazah Jokowi tampak lebih seperti upaya membungkam suara kritis daripada penegakan hukum yang murni.

Ironinya, Jokowi sudah bukan presiden. Namun jejak kekuasaannya masih seperti bayangan panjang yang menutupi langkah pemerintahan baru. Dalam politik Indonesia, tampaknya kekuasaan tidak benar-benar berakhir di masa jabatan. Ia mengendap, menyelinap, dan mengatur dari balik layar. Di sinilah publik mulai bertanya, apakah hukum kini bekerja untuk kebenaran, atau untuk melindungi warisan politik yang masih menggenggam pengaruh?

Jokowi, dalam pandangan sebagian publik, bukan hanya mantan presiden, melainkan simbol dari era ketika kekuasaan bisa menyusup ke setiap sendi lembaga negara. Dari penegakan hukum hingga dunia pendidikan, dari birokrasi sampai media, bayangan itu masih terasa. Ia bukan sekadar soal politik elektoral, tapi tentang bagaimana struktur kekuasaan lama enggan benar-benar melepaskan cengkeramannya.

Bangsa ini pernah memiliki tradisi kesatria: pemimpin yang berdiri tegak menghadapi kritik, dan aparat yang melayani rakyat, bukan tuannya. Namun kini, nilai-nilai itu terkikis oleh politik pencitraan, kekuasaan oligarki, dan mentalitas penjilat. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini terasa seperti parodi dengan wajahnya masih demokrasi, tapi nadinya otoritarian.

Kita seolah kembali ke masa ketika hukum menjadi alat represi. Dulu, di zaman Orde Baru, suara-suara kritis dituduh makar atau subversif. Kini, istilahnya lebih halus: pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE, atau manipulasi data. Esensinya sama yakni membungkam. Bedanya, dulu ada diktator yang memerintah dari istana; sekarang, ada bayangan kekuasaan yang masih menuntun dari balik panggung.

Dalam perspektif filsafat politik, keadilan hanya bisa hidup jika negara menegakkan etika publik di atas kepentingan kekuasaan. Aristoteles menyebut polis sebagai ruang moral, bukan alat dominasi. Tetapi Indonesia hari ini tampak kehilangan ethos itu. Para penegak hukum lebih sibuk menegakkan kepentingan ketimbang keadilan. Padahal, sebagaimana dikatakan Bung Hatta, “Negara ini tidak akan berdiri lama jika moral pejabatnya lebih rendah dari kepentingan rakyatnya.”

Sepuluh tahun kekuasaan Jokowi telah membentuk mentalitas baru dalam birokrasi dan hukum yang tunduk pada atasan, bukan pada aturan. Dari kasus korupsi hingga konflik tambang, dari proyek infrastruktur hingga politik hukum, logika kepentingan lebih berkuasa daripada nurani. Maka, ketika publik menuntut kejelasan soal ijazah atau integritas pemimpin, yang mereka dapat justru intimidasi dan kriminalisasi.

Di tengah semua ini, Presiden Prabowo tampak gamang. Ia mewarisi kekuasaan, tapi juga mewarisi bayangan panjang Jokowi. Ia memegang mandat, tapi belum memegang kendali atas institusi yang selama satu dekade terbiasa beroperasi dalam ritme politik lama. Publik menanti: apakah Prabowo akan membiarkan hukum tetap menjadi alat, atau mengembalikannya menjadi rumah keadilan?

Namun rakyat Indonesia bukan tanpa sejarah perlawanan. Sejak zaman kolonial hingga reformasi, negeri ini selalu punya cara menggugat ketidakadilan. Setiap kali hukum menjadi alat penindasan, rakyat menemukan jalannya sendiri, mulai dari perlawanan sipil hingga gelombang protes moral. Sejarah mencatat, rakyat negeri ini tidak pernah diam menghadapi penghianatan terhadap kebenaran.

Kini, perlawanan itu tidak harus berwujud kekerasan. Ia bisa hadir dalam bentuk keberanian moral mulai dari intelektual yang menulis, jurnalis yang menyingkap, mahasiswa yang bertanya, rakyat kecil yang tak mau dibungkam. Karena ketika hukum kehilangan makna, rakyatlah yang harus mengembalikan ruh keadilan.

Jokowi mungkin akan dikenang dalam sejarah, bukan sebagai presiden paling kuat, tetapi sebagai sosok yang membuka mata bangsa tentang betapa rapuhnya keadilan di tangan kekuasaan. Ia menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan bisa menciptakan kemajuan sekaligus kehancuran moral.

Bangsa ini tidak butuh balas dendam, tapi pemulihan nurani. Keadilan bukan hanya soal pengadilan, tetapi tentang keberanian moral untuk berkata “tidak” pada ketidakadilan, siapa pun pelakunya. Dan selama masih ada rakyat yang berani bersuara, sekuat apa pun bayangan kekuasaan, ia tidak akan bisa menutupi cahaya kebenaran.

EDITOR: REYNA

Related Posts

Penasehat Hukum RRT: Penetapan Tersangka Klien Kami Adalah Perkara Politik Dalam Rangka Melindungi Mantan Presiden Dan Wakil Presiden Incumbent

Novel “Imperium Tiga Samudra” (11) – Dialog Dibawah Menara Asap

Wawancara Eksklusif Dengan Kol (Purn) Sri Radjasa Chandra (3-Tamat): Korupsi Migas Sudah Darurat, Presiden Prabowo Harus Bertindak!

Wawancara Eksklusif Dengan Kol (Purn) Sri Radjasa Chandra (2): Dari Godfather ke Grand Strategi Mafia Migas

Wawancara Eksklusif dengan Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra (1): “The Gasoline Godfather” Dan Bayangan di Balik Negara

Republik Sandiwara dan Pemimpin Pura-pura Gila

Jokowi Dan Polisi Potret Gagalnya Reformasi

Off The Record

Novel “Imperium Tiga Samudra” (10) – Perang Para Dewa

Saatnya Meninggalkan Perangkingan

No Responses