Oleh: Budi Puryanto

Indonesia adalah negeri yang dikaruniai cadangan migas strategis. Namun di balik kekayaan alam itu, blok-blok migas kerap menjadi “kue besar” yang diperebutkan elite politik dan korporasi raksasa. Setiap keputusan pengelolaan, apakah perpanjangan kontrak atau alih kelola, jarang lepas dari tarik ulur kepentingan politik. Yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi ratusan triliun rupiah, melainkan juga kedaulatan energi dan masa depan bangsa.

Sejarah Konflik Blok Migas

Beberapa contoh paling mencolok adalah Blok Cepu, Blok Rokan, dan Blok Masela. Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil bersama Pertamina, sempat menjadi polemik panjang sejak awal 2000-an. Pertanyaannya selalu sama: siapa yang berhak menguasai dan siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar? Kontroversi muncul ketika kontrak perpanjangan dinilai lebih berpihak pada korporasi asing ketimbang kepentingan nasional.

Blok Rokan di Riau pun demikian. Setelah puluhan tahun dikuasai Chevron, akhirnya blok ini dialihkan ke Pertamina pada 2021. Meski langkah itu dianggap sebagai “kemenangan nasionalisasi”, kenyataannya transisi tersebut tidak steril dari perdebatan politik, terutama menyangkut pembagian aset, teknologi, dan kewajiban investasi lanjutan.

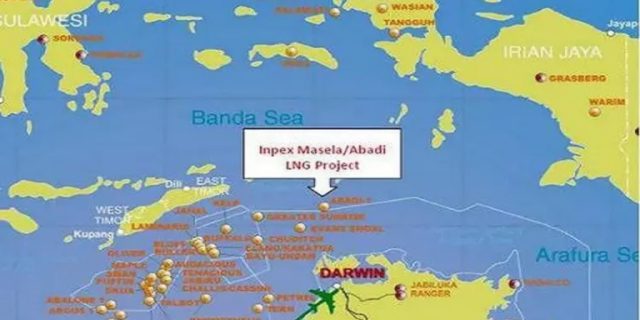

Kasus lain yang menonjol adalah Blok Masela di Maluku. Awalnya proyek ini direncanakan dengan skema offshore (kilang terapung/FLNG), tetapi kemudian diputuskan menjadi onshore (di daratan) setelah intervensi politik tingkat tinggi. Keputusan ini memicu tarik ulur panjang antara investor asing, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Korporasi seperti Inpex dan Shell disebut-sebut melakukan lobi intensif agar proyek tetap berjalan sesuai kepentingan mereka. Namun keputusan memindahkan kilang ke darat juga sarat nuansa politik, mulai dari janji pembangunan ekonomi daerah hingga kepentingan pencitraan pemerintah pusat.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pola berulang: setiap kali menyangkut blok migas besar, perdebatan teknis selalu bercampur dengan agenda politik.

Lobi Politik

Dalam setiap perundingan, meja menteri energi dan pejabat SKK Migas adalah arena resmi pengambilan keputusan. Namun di luar ruang rapat, lobi politik bekerja jauh lebih keras. Lingkaran Istana kerap dituding memainkan peran krusial, baik dalam memberikan restu maupun mengarahkan keputusan strategis.

Banyak pengamat menilai, keputusan alih kelola atau perpanjangan kontrak blok migas seringkali tidak murni berbasis perhitungan teknis dan keekonomian, melainkan juga kalkulasi politik. Ada dugaan barter kepentingan: dukungan politik atau finansial ditukar dengan konsesi migas bernilai fantastis.

Keterlibatan perusahaan asing dalam lobi ini juga tidak kecil. Dengan kekuatan modal, teknologi, dan jaringan internasional, mereka memiliki ruang besar mempengaruhi pejabat dalam negeri. Transparansi pun sering kali hanya menjadi jargon, sementara keputusan sebenarnya sudah “dikunci” lewat komunikasi di balik layar.

Kritik Pengamat

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, berulang kali mengkritik tata kelola blok migas yang rapuh terhadap intervensi politik. Menurutnya, kebijakan yang seharusnya memberi nilai tambah domestik justru sering berujung pada alih keuntungan ke asing.

“Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor migas gagal total. Alih-alih memperkuat industri nasional, yang terjadi malah ketergantungan lebih besar pada barang impor,” tegas Yusri dalam salah satu pernyataannya.

Ia juga menyoroti penjualan aset-aset migas nasional yang seharusnya bisa menopang kedaulatan energi, namun dilepas begitu saja dengan harga yang tidak mencerminkan nilai strategisnya.

“Negara rugi besar karena aset yang semestinya memperkuat ketahanan energi justru dilepaskan. Pihak asing diuntungkan, sementara industri domestik tidak tumbuh,” tambahnya.

Kritik ini memperlihatkan bahwa masalah blok migas bukan sekadar teknis perpanjangan kontrak, melainkan soal keberanian politik untuk menolak dominasi asing.

Siapa Untung, Siapa Buntung?

Dalam tarik ulur pengelolaan blok migas, yang paling diuntungkan jelas para elite politik dan perusahaan asing yang memperoleh konsesi. Dengan keuntungan bersih miliaran dolar per tahun, blok migas adalah ladang emas yang tak pernah sepi perebutan.

Sebaliknya, negara dan rakyat seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Royalti dan bagi hasil memang masuk ke kas negara, tetapi potensi nilai tambah seperti pembangunan kilang domestik, transfer teknologi, dan penguatan industri lokal sering hilang begitu saja. Rakyat pun tetap menanggung harga BBM yang tinggi dan subsidi yang membengkak.

Kontroversi blok migas memperlihatkan bahwa energi di Indonesia bukan hanya persoalan sumber daya, melainkan juga panggung politik tingkat tinggi. Dari meja menteri hingga lingkaran Istana, lobi politik menentukan ke mana arah pengelolaan energi strategis bangsa ini.

Tanpa keberanian politik untuk menolak barter kepentingan dan mengutamakan kedaulatan energi, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan. Blok migas yang seharusnya menjadi penopang kemakmuran bangsa justru berubah menjadi ajang rebutan elite. Saatnya pemerintah membuktikan keberpihakannya: melawan lobi politik asing, memperkuat industri domestik, dan menjadikan energi benar-benar untuk rakyat.

EDITOR: RENA

Baca juga:

Menguak Skandal Kotor Mafia Migas (17): Pertarungan Elite — Menguasai Migas, Mengendalikan Negara

Related Posts

Jejak Dua Tokoh Nasional di Era SBY, Diduga Menitip MRC ke Mantan Dirut Pertamina

Mikul Duwur Mendem Jero

Novel “Imperium Tiga Samudra” (9) – Prometheus

Negeri Yang Menukar Laut Dengan Janji dan Rel Dengan Ketergantungan

Misteri Kebahagiaan

Masa Depan ITS

Novel Imperium Tiga Samudra (8) – Horizon 3

Presiden Pasang Badan Untuk Jakowi Dan Luhud B. Panjaitan

Saya Muslim..

Informaliti

Menguak Skandal Kotor Mafia Migas (20): Mafia Migas di Parlemen: “Ketok Palu” Anggaran dan Bagi-Bagi Proyek Energi - Berita TerbaruSeptember 19, 2025 at 11:30 am

[…] Menguak Skandal Kotor Mafia Migas (19): Lobi Politik di Balik Blok Migas: Dari Meja Menteri hingga R… […]

Menguak Skandal Kotor Mafia Migas (21): Membongkar Jejaring Internasional Riza Chalid - Berita TerbaruSeptember 21, 2025 at 6:26 am

[…] Menguak Skandal Kotor Mafia Migas (19): Lobi Politik di Balik Blok Migas: Dari Meja Menteri hingga R… […]